|

"Il y a quelque chose de merveilleusement doux dans cette

étude de la Nature qui attache un nom à tous les êtres, une pensée à tous les

noms, une affection et des souvenirs à toutes les pensées et l'homme qui n'a pas

pénétré dans la grâce de ces mystères a peut-être manqué d'un sens pour goûter

la Vie."

Charles Nodier.

Ch. Nodier, 1780 - 1844 : Poète,

romancier, bibliophile, grammairien, académicien et entomologiste...

www.academie-francaise.fr/les-immortels/charles-nodier

Les petits pots :

Il y a quelques années, je rendais visite à mon ami

entomologiste et grand chasseur d'insectes, Michel Ferrand, alors instituteur

dans un village de Guyane près de Maripasoula.

Nous partions chaque jour poser différents pièges dans une des toutes dernières

forêts primaires de la planète, aux environs de Wakapou. Il s'agissait de

capturer des insectes essentiellement coprophages.

L'année précédente, lors d'une expédition aux îles Célèbes, je voyageais sous la

canopée avec un troupeau de babiroussas, ce qui me permettait d'avoir en

permanence des excréments frais pour alimenter mes pièges.

Cependant, en Guyane, mon ami Michel avait dû organiser une collecte journalière

de matière fécale auprès des villages indiens environnants. Les métropolitains

de la station météo s'étaient également portés volontaires pour déféquer dans

des petits pots.

Nous disposions ainsi d'une grande quantité d'appâts pour nos chasses.

Comme chaque matin, à deux sur la moto de Michel, nous étions lancés à vive

allure sur la grande piste de latérite. A l'arrière de la moto, chargé d'un

lourd sac à dos rempli de petits pots, je me suis tout à coup assoupi à cause de

la fatigue accumulée et d'un accès de dengue. Comme je basculai en arrière, mes

deux bottes sont venues frapper Michel en plein sous les aisselles et la moto

s'est cabrée.

Après une "roue arrière" tout à fait prodigieuse, digne d'un Grand Prix, nous

nous sommes vautrés pêle-mêle dans le fossé. N'étant pas nous-mêmes

particulièrement coprophages nous avons gardé de cet incident un souvenir

mémorable.

Marc Soula

Megasoma :

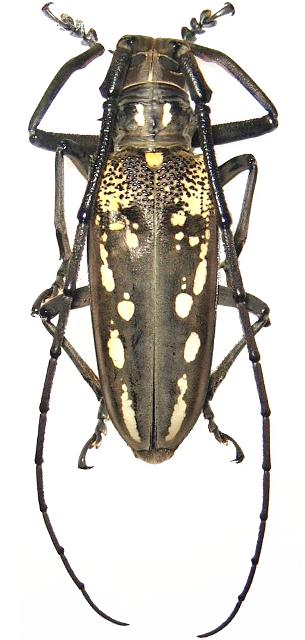

"Ce coléoptère a un vol très puissant et j'en ai su quelque

chose un jour où je chassais à la lumière; j'ai été presque étourdi comme par un

coup de poing en plein front; c'était un gros

Megasoma acteon mâle qui, attiré

par la lumière, était venu se jeter sur mon visage. J'en ai eu une grosse bosse

pendant quelques jours. C'est le seul exemplaire que j'ai capturé

personnellement. J'en ai bien eu une série de mâles et de femelles, mais qui

m'ont été apportés par des forçats-bûcherons."

(Tiré de l'excellent "Mes chasses aux papillons" du grand Le Moult).

Une rencontre sympa :

"Samedi 21 Octobre 1989 -11h00- Je pars en forêt en compagnie

d'un chien errant (appartenant sans doute à quelque ouvrier du chantier - du

barrage de Petit Saut, sur la Sinnamary; Guyane française -); l'animal me colle

aux basques, attentif et déjà fidèle; je suis posé sur une souche, près de la

rivière, Médor à mes pieds, lorsqu'une intense vibration envahit l'air humide -

trop fort pour un bourdon, pas assez pour un hélicoptère - ; à un mètre juste au

dessus de mon sac, un colibri intrigué m'offre son vol stationnaire (j'ai

entendu dire que les colibris sont attirés par le rose; c'est exact !); ses

ailes à une vitesse telle qu'on ne les voit pas; il hésite encore un instant

puis disparaît entre les arbres; plus tard, mon copain canin se levant d'un

bond, hume l'air avec frénésie, tournant en tous sens autour de moi, l'oreille

dressée et l'œil inquiet; "mais que…?" (me dis-je) lorsque, brusquement, je suis

suffoqué par une terrible odeur de ménagerie : l'odeur puissante des fauves du

Zoo de Vincennes (odeur / fauve / Amazonie = jaguar !); Médor est déjà à vingt

mètres, sur le chemin du retour; je remballe en vrac mes outils et file sur sa

trace en 5 secondes chrono, sans demander mon reste; je cours ainsi, l'air

ridicule, mon aquarelle entamée dégoulinant au bout de mes doigts, jusqu'au camp

où le chien disparaît comme il était venu." "Samedi 21 Octobre 1989 -11h00- Je pars en forêt en compagnie

d'un chien errant (appartenant sans doute à quelque ouvrier du chantier - du

barrage de Petit Saut, sur la Sinnamary; Guyane française -); l'animal me colle

aux basques, attentif et déjà fidèle; je suis posé sur une souche, près de la

rivière, Médor à mes pieds, lorsqu'une intense vibration envahit l'air humide -

trop fort pour un bourdon, pas assez pour un hélicoptère - ; à un mètre juste au

dessus de mon sac, un colibri intrigué m'offre son vol stationnaire (j'ai

entendu dire que les colibris sont attirés par le rose; c'est exact !); ses

ailes à une vitesse telle qu'on ne les voit pas; il hésite encore un instant

puis disparaît entre les arbres; plus tard, mon copain canin se levant d'un

bond, hume l'air avec frénésie, tournant en tous sens autour de moi, l'oreille

dressée et l'œil inquiet; "mais que…?" (me dis-je) lorsque, brusquement, je suis

suffoqué par une terrible odeur de ménagerie : l'odeur puissante des fauves du

Zoo de Vincennes (odeur / fauve / Amazonie = jaguar !); Médor est déjà à vingt

mètres, sur le chemin du retour; je remballe en vrac mes outils et file sur sa

trace en 5 secondes chrono, sans demander mon reste; je cours ainsi, l'air

ridicule, mon aquarelle entamée dégoulinant au bout de mes doigts, jusqu'au camp

où le chien disparaît comme il était venu."

(Du remarquable "La Croisière Verte - Mission Radeau des Cimes" de TRIPP)

Safari dans la bouse :

"Lorsque les petits bergers berbères m'ont vu, dans la

campagne proche de Rabat, couché à plat ventre, en train d'observer les

scarabées sacrés qui roulaient leur boule de crottin, leur opinion sur mon

compte a été plutôt péjorative:

- Tu vois, le chrétien, il mange de la merde…

(…). La même chose m'est arrivée dans nos prairies normandes. Toujours à plat

ventre mais cette fois devant une bouse de vache énorme, juteuse, à l'endroit

exact où elle attire les scarabées coprophages qui m'intéressaient à ce moment

là. Mes scarabées se trouvaient bien au rendez-vous et je tentais de les déloger

en touillant la matière avec une paire de pinces. Survint un vieil indigène qui

se montra poliment surpris de voir un monsieur d'un certain âge dans cette

posture pour le moins surprenante. Il me demanda ce que je fabriquais et quand

je lui appris que j'étais professeur et donc payé par l'Etat pour remuer la

bouse, il eut du mal à contenir son indignation et déplora que les impôts

servent à ce genre d'exercice."

(De "Une étrange Passion - Une vie pour les Insectes" de l'illustre Rémy

Chauvin).

Digression entomologique : Digression entomologique :

"Un matin où je

grimpais dans la canopée (méthode "spéléo"…), au Pérou, ma corde se

détacha et je tombais brusquement de quelques centimètres en

tournoyant sur place. De la terre et des brindilles me tombèrent

dans les yeux, m'aveuglant. J'avais les mains encombrées de matériel

et, pour me stabiliser, je saisis avec les jambes une haute branche

sur le côté - j'écrasais alors, bien malgré moi, un jardin

d'épiphytes qui recouvrait une fourmilière protégée. Les ouvrières

se glissèrent le long de mes jambes et se jetèrent sur moi telles

des kamikazes -

Camponotus femoratus - réussis-je à penser tandis

qu'elles m'entaillaient la peau de leurs mandibules et déversaient

de l'acide formique dans mes écorchures; dure entrée en matière pour

mon premier contact avec un jardin de fourmis !"

"(…). Je suis surpris de voir combien de personnes (y compris celles

qui manifestent une passion pour les scarabées) ne voient pas en eux

des êtres vivants mais des objets d'art à épingler dans une boîte

sans y penser. L'opinion de ces aficionados pourrait changer s'ils

rencontraient un Goliath géant d'Afrique ou un Hercule d'Amérique;

certains de ces géants sont aussi gros que des oiseaux-chanteurs.

Leur vol vous casse les oreilles comme celui d'un avion à réaction.

Ils s'adaptent superbement à la canopée et déguerpissent dans les

arbres sur de longues pattes. Lorsqu'on les attrape, ils s'agrippent

obstinément. Il faut parfois se mettre à deux pour détacher du bras

d'un troisième les six pattes à double pince d'un Hercule.

J'ai capturé un mâle de cette famille de Coléoptères lors de mon

premier voyage sous les tropiques, à l'âge de dix-sept ans. Il

avalait chaque jour un gros morceau de banane et m'empêchait de

dormir, la nuit, par sa bruyante respiration. Il ne ratait pas une

occasion de me montrer qu'il était vivant ! "

(De l'excellent "Le Monde des Cimes - Exploration de la canopée

tropicale" de Mark Moffett)

Pique et pique et choléra !

:

Folles sont mes pensées envers toi, et brûlant mon désir de

te serrer dans ma main, avec une soif de plaisir incontrôlable pour ce que tu

m'as fait. La nuit était chaude et calme, et j'étais dans mon lit quand,

subrepticement, tu t'es approché. Tu as frôlé mon corps nu avec ton corps, sans

la moindre pudeur. Remarquant mon apparente indifférence, tu t'es pressé contre

moi et tu m'as mordu sans scrupule jusqu'à mes plus intimes recoins. Je me suis

endormi. Quand je me suis réveillé, je t'ai cherché avec une ardente avidité,

mais en vain. Tu avais laissé sur mon corps et dans les draps des preuves

irréfutables de ce qui s'était passé entre nous cette nuit-là.

Cette nuit, je me coucherai plut tôt pour t'attendre dans ce même lit. Quand tu

arriveras, je veux t'étreindre avec fougue et impatience. Je veux te serrer avec

toute la force de mes mains. Il n'y aura pas un millimètre de ton corps que mes

doigts ne toucheront pas. Je n'aurai de répit que lorsque je verrai le sang

chaud couler de ton corps. Ce n'est que comme cela que je t'éclaterai la gueule

!!! Saloperie de moustique !!!

(C'est un peu "lourd", j'en conviens… ).

Vive la Systématique !

"Même des recherches ne portant que sur des groupes bien déterminés de

végétaux ou d'animaux ont apporté de précieuses informations. Ce ne sont parfois

que les pièces d'un puzzle au niveau de l'ensemble des êtres vivants. Mais peu à

peu, chacun se met à sa vraie place dans un schéma général. La Systématique a

certes un rôle immédiat en qualifiant un être comme un mot le fait d'un objet.

Elle a surtout pour but de reconstituer la phylogenèse et l'ordre des parentés

tel qui résulte de l'évolution.

La Systématique a même des applications

pratiques. Des espèces très voisines, que ne peuvent distinguer que des

spécialistes avertis, ont parfois des rôles bien différents dans les

écosystèmes, mais aussi comme réservoirs ou vecteurs spécifiques de germes

pathogènes ou de parasites, comme ravageurs des cultures.

(…).La

Systématique conserve ainsi une place éminente. Ceux qui la pratiquent ne sont

pas de simples collectionneurs réfugiés derrière des boîtes encombrées de

cadavres piqués sur des épingles.

Une collection d'histoire naturelle

n'est pas une collection de

timbres-poste (mon propos n'est en rien péjoratif,

car je suis moi-même philatéliste). En dépit de ses détracteurs, la Systématique

restera jusqu'à la fin des temps une des disciplines fondamentales de la

Biologie."

(De "Et si on parlait un peu de la Vie" de l'éminent Jean

Dorst, ancien

Directeur du MNHN).

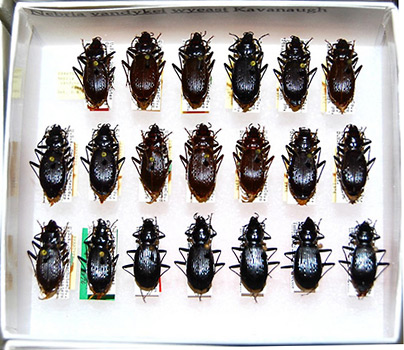

Un industriel allemand

consacre sa vie à épingler 2 millions de coléoptères :

UNE FABULEUSE COLLECTION QUE SE DISPUTENT BÂLE ET

MUNICH :

"Un coléoptère est mille fois plus sympathique qu'une mouche" plaide Michel

Brancucci, chef du Département d'Entomologie au Muséum de Bâle, ardent supporter

de la Collection Frey ("l'Empereur" du Loden). Intarissable sur les Coléoptères,

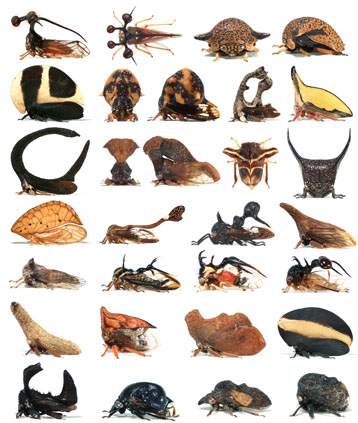

il souligne leur intérêt scientifique : ils sont remarquables par la diversité

des espèces qu'ils regroupent (400 000 pour l'instant…) et par l'habileté avec

laquelle, ils ont su s'adapter à toutes sortes de milieux naturels.

Frey a fait mieux que les autres amateurs. Avec plus de deux millions d'insectes

épinglés, il a constitué la plus grosse collection privée. Sa passion l'a pris

dès le collège et sa veuve raconte que ses premières boîtes emplissaient les

armoires conjugales. A 26 ans, il s'est voué presque entièrement aux insectes,

rachetant pas moins de 42 collections, partant autour du monde armé d'un

"parapluie japonais" qui sert à recueillir les insectes perchés sur des

branches; Barbara, sa femme, l'accompagnait souvent dans ses voyages et se

souvient qu'il faisait sécher ses proies dans les tiroirs des chambres de

palace, aux grand dam des femmes de ménage. Frey avait d'ailleurs établi un

classement bien particulier des palaces de par le monde. Méritaient cinq étoiles

ceux dont l'éclairage extérieur attirait les coléoptères. Un critère qui, après

tout, en vaut bien un autre.

Lorsque la maison familiale de Tuzzing, en Bavière, a été trop envahie, Frey a

fait construire au beau milieu de la propriété un musée pour abriter les 6500

cadres contenant les chères bestioles. Il a dû engager des savants pour l'aider

à déterminer et à classer les spécimens. Totalement autodidacte en la matière,

il a reçu de l'Université de Munich le titre de docteur honoris causa. Il était

en correspondance avec les entomologistes du monde entier et les spécialistes se

pressaient dans son musée qui renfermait 20 000 "types", les individus qui

permettent de définir une espèce.

(Tiré d'un article de "l'Hebdo" du 12 Novembre 1987)

Conflit germano-suisse :

"Bâle hérite de 2 millions de scarabées".

Les Bâlois bourdonnent : après dix années de querelles juridiques, le

Musée d'Histoire Naturelle de Bâle s'enrichit de la plus grande collection

privée de coléoptères (du moment...).

Une précieuse cargaison a franchi, vendredi matin (24 octobre 1997...), la

frontière germano-suisse à Bâle à bord de trois camions. Il s'agit de la

collection privée de Georg Frey, un millionnaire bavarois, qui au terme d'un

feuilleton juridique de 10 ans est devenue la propriété de ce musée.

fabricant de lodens à Munich, G. Frey a voué un véritable culte aux coléoptères.

durant 50 ans, il collectionne toutes les petites bêtes à six pattes portant une

carapace qui lui tombent sous la main, se livrant, ainsi, à un travail de fourmi

(ndlr : il n'a pas seulement "bêtement" collectionné, mais aussi beaucoup

travaillé sur ses bêtes et décrit de nombreuses espèces nouvelles...). Pour

assouvir sa passion, il finance 40 expéditions, des Andes aux steppes de l'Asie

en passant par l'Himalaya. Et pour compléter son impressionnante galerie, il

rachète 65 collections privées pour faire de la sienne la plus grande du monde.

A sa mort, en 1976, la collection soigneusement répertoriée par G. Frey est

rangée dans le grenier de sa villa à Tutzing. Dix ans plus tard, Michel

Brancussi, le responsable du service d'Entomologie du Muséum de Bâle, la tire de

l'oubli en demandant à Barbara Frey, la veuve du collectionneur, de lui faire

une offre de vente. La collection est estimée à 2,3 millions de DM (7,7 millions

de francs).

Pour rassembler les fonds nécessaires, M. Brancussi crée l'association "Käfer für

Basel" (scarabées pour Bâle) qui fait appel aux mécènes et à la générosité des

Bälois [ ... ].

La vente de la Collection Frey échoue car le Muséum de Munich la fait inscrire

sur la liste des "biens culturels allemands", empêchant ainsi un départ en

Suisse. L'association bâloise porte plainte. En vain.

Touchée par l'enthousiasme de ces Bâlois pour ses "Käfer", Barbara Frey décide

de braver les autorité allemandes : elle conclut, en 1987, un contrat de

location sur 30 ans avec l'Association bâloise dont elle fait l'héritière de la

collection. A sa mort, en 1992, le "bien culturel allemand" est transféré de

Tutzing au Muséum de Munich.

Les "héritiers bâlois" réclament leur bien. Un tribunal de Munich confirme, en

1994, la validité du testament. Mais la bataille juridique se poursuit.

Finalement, le jugement est définitivement confirmé en mai 1995 par la Cour

Constitutionnelle de Karlsruhe, l'instance suprême de la justice allemande. La

collection, déclarée propriété légale de l'Association "Käfer für Basel",

demeure cependant "bien culturel allemand" et reste de ce fait bloquée en

Allemagne. [ ...].

En attendant l'autorisation spéciale de sortie du ministère fédéral de

l'intérieur, les 3 millions de scarabées sont entreposés, en juillet 95, au

grenier du Museum am Lindenplatz de Weil-am-Rhein, la banlieue allemande de

Bâle. Bonn a finalement délivré l'autorisation de sortie, le 1er octobre

dernier, en se référant à "la bonne réputation de Bâle".

("Le pays" du dimanche 26 octobre 1997)

Les bizarreries de la Nomenclature :

"Et, feuilletant les Faunes, l'on

tombe de temps en temps sur un

scutellohumeroconjunctobasimaculata ou sur un

nigrohumeraliscutellohumeroconjuncta qui témoignent d'une volonté d'accorder à

tout prix aux désignations une forte valeur sémantique. Ces noms ne sont

dépassés en longueur que de trois ou quatre lettres par la caricature qu'en

donne Isidore de Gosse dans un pamphlet : tel naturaliste est censé rebaptisé la

carotte Micromacroglucoxanthoerythroleucorhyzos pour la raison que ce légume est

petit ou gros, jaune ou rouge, et sucré : avec un tel nom, "pas moyen de ne pas

le reconnaître !".

(Emprunté à "Des animaux et des Hommes" de notre ami Yves Delaporte)

Le plus long taxon connu est Brachyta interrogationis interrogationis var.

nigrohumeralisscutellohumeroconjuncta Plavilstshikov, 1936.

On rencontre aussi :

cancelloidokytodermogammarus (Loveninsuskytodermogammarus)

loveni

Dybowski,

Leonardo davincii, La cucaracha, et La paloma Bleszynski

Aha ha

Menke, 1977, pour se moquer d'un autre groupe de recherche après un conflit

sur la détermination de l'espèce ...

Brachinus aabaaba, 1970, Agra vation, 1983, Agra cadabra, 1986

et Agra schwarzeneggeri Erwin, 2002,

Ytu brutus

Spangler, 1980

Colon rectum

Hatch

Cartwrightia cartwrighti Cartwright, on est jamais aussi bien servi

que par soi-même !

Panama canalia Marsh

Chaos chaos

Linné, 1758

Zyyyzzyx Pate

Zyzzyxdonta Solem

Zyzzuva et

Ababa Casey

Mamma Moersch

Papa Reichenbach

Paratype

Felder

Cannabis Blyth

Les blancbonneti et

bonnetblanci

Rigout

de notre cher éditeur,

et aussi :

Discodon petaini

Cryptocephalus petaini

Cryptocephalus lavali

Lema darlani...

et les célèbres :

Anophtalmus hitleri Schreibel et

Rôchlingia hitleri Gûthorl !

Art (de la promotion) et insectes :

Pour l’éternité Roy Orbison (1936-1988) survit dans Orectochilus orbisonorum

(Col. Gyrinidé). C’est Quentin Wheeler – directeur de l’International Institute

for Species Exploration (université de l’Arizona, États-Unis) - qui a nommé ce

gyrin indien en l’honneur du “plus grand chanteur du monde” (dixit Elvis

Presley). Pour sa production lexicale, Q. Wheeler est bien connu, y compris de

nos services : je l’ai épinglé en 2005 pour avoir créé, pour 3 silphes nouveaux

pour la science, les noms d’espèce bushi, cheneyi, rumsfeldi. L’annonce a

été faite lors d’un concert commémoratif, le 25 janvier 2008 ; Q. Wheeler y a

en outre présenté

Whirligig, infographie signée Charles J. Kazilek, « œuvre d’art entre

Warhol et Darwin ».

Grand-Croix de

l’ordre des Coléoptères :

De nombreux insectes portent une croix, les Coléoptères en général

sur leurs élytres et pas mal d’entre eux ont été nommés d’après cet ornement.

Passons sur les crucifera, crucigera, crucicollis, cruciatus, crucialis…

où se reconnaît le radical crux, croix en latin, pour pointer les purs, ceux qui

s’appellent crux.

Parmi les exemples de Coléoptères crucifères, vient évidemment en premier

Cryptocephalus crux crux (Chrysomelidé), d’un très vaste genre de

traîne-logette. Sans vouloir (ni pouvoir) dresser une liste complète, voici,

choisis dans les meilleures familles quelques croisés : le Curculionidé

Curculio crux, le Brentidé Higonius crux, le Cérambycidé

Pedestredorcadion crux, le Coccinellidé Verania crux. Croix noire,

croix jaune : Deuterocampta crux nigra, Ctenochira crux-flava

(Chrysomélidés). Petite croix : le Carabidé Lebia cruxminor, connu pour

ses particularités – imaginal, il est floricole et pollinivore ; larvaire, il

subit une hypermétamorphose à l’instar des Méloïdés.

Mais c’est un Panagée (Carabidé Harpaliné) qui porte une grande croix :

Panagaeus cruxmajor (alias crux-major, alias crux major) ;

pourtant, sa croix est plus ou moins évidente selon les spécimens. C’est une

espèce peu commune, protégée en Ile-de-France, qu’on peut rencontrer au

printemps et à l’automne sous les pierres dans les prés humides, près des

rivières. En Grande-Bretagne, où il se nomme crucifix groundbeetle, il

était autrefois très commun. On a bien failli mettre une croix dessus, jusqu’à

un petit miracle : sa redécouverte toute récente à Wicken Fen, une réserve de

nature au Cambridgeshire – où il n’avait pas été vu depuis 1951.

La Cantharide : La Cantharide :

"Le coléoptère le plus utilisé en médecine, jusqu'à une date récente, est la

cantharide ou "Mouche de Milan" qui était naguère le type des coléoptères

vésicants :

"Ces insectes jouissent d'une faculté particulière, celle de produire sur la

peau la formation de vésicules remplies de liquide séreux. La science médicale

utilise souvent avec bonheur cette vertu inflammatoire et attractive pour

rétablir notre santé altérée." (Mulsant)

Mais elle passait aussi pour un puissant aphrodisiaque. Les "dragées d'Hercule"

et autres préparations, contenant de petites quantités de poudre de cantharides

mêlée à du chocolat ou du sucre, étaient absorbées par les hommes qui voulaient

renforcer leur virilité :

"L'ingestion de cette poudre détermine des émissions d'urines sanglantes et une

grande irritation des organes génitaux, avec priapisme opiniâtre et souvent

délire vénérien insatiable ! Aussi cette poudre est fréquemment entrée dans des

préparations, comme pastilles, opiats..., destinées à assouvir la lubricité."

Quoi qu'il en soit, sa réputation d'aphrodisiaque est surfaite et dangereuse.

Son action principale est d'irriter l'urètre, ce qui peut en effet provoquer une

forte érection et un gonflement du gland, par une excitation réflexe dont le

point de départ se trouve dans les muqueuses urinaires enflammées.(....).

Parfois, si la dose absorbée est trop forte, des accidents mortels peuvent se

produire. Ces phénomènes sont provoqués par un alcaloïde très puissant, la

cantharidine, dont 50 à 100mg suffisent à provoquer la mort par un choc

hémorragique."

(D'après l'excellent et très documenté "Le Scarabée et les Dieux" de notre

collègue et ami

Yves Cambefort).

La passion peut sauver :

"Incarcéré sous le Directoire et compris dans un groupe de

condamnés à la déportation en Guyane, celui qui allait devenir "le Prince des

Entomologistes", Latreille, trompait son ennui en étudiant un petit coléoptère

bleuté qui lui était inconnu et qui vivait en abondance dans les locaux

pénitentiaires où il consommait les asticots multipliés par une hygiène

lamentable. "Incarcéré sous le Directoire et compris dans un groupe de

condamnés à la déportation en Guyane, celui qui allait devenir "le Prince des

Entomologistes", Latreille, trompait son ennui en étudiant un petit coléoptère

bleuté qui lui était inconnu et qui vivait en abondance dans les locaux

pénitentiaires où il consommait les asticots multipliés par une hygiène

lamentable.

Cette attention apportée à un chétif insecte, dans ces conditions,

frappa l'un des geôliers qui s'en ouvrit à des personnalités bordelaises

importantes. Celles-ci s'émurent et obtinrent la libération de Latreille, au

moment où ses compagnons de captivité s'embarquaient pour un voyage vers les

Amériques qui se termina quelque part dans l'Atlantique. Revenu à ses études,

Latreille reconnut le rôle de l'Insecte en le baptisant Necrobia - la Vie dans

la Mort."

(Du très intéressant "Les Coléoptères à la conquête de la Terre" de l'éminent

Renaud Paulian - chez BOUBEE).

Miam-miam :

"Les civilisations au stade de la cueillette ont certainement

toutes fait une large place à la consommation de larves et d'adultes de

Coléoptères : Scarabéides, Lucanides, Cérambycides, Buprestides et Curculionides

ont ainsi contribué à nourrir les hommes un peu partout; au Mexique et à

Madagascar, des coléoptères aquatiques sont aussi consommés.

Une grosse larve de Scarabéide représente une aubaine intéressante, et dans

beaucoup de populations tropicales et rurales, les enfants complètent leur

alimentation par la capture de telles proies. Outre leur valeur énergétique, non

négligeable, les larves de coléoptères ont une teneur élevée en vitamines, dont

l'importance est grande pour les peuples tropicaux.

Cet usage diffus est très généralement attesté, mais il y a peu de coléoptères

qui soient l'objet d'une exploitation systématique accompagnée d'une

commercialisation, comme cela se produit pour…"

(Voir le très bon livre cité précédemment).

Une anecdote pour les

amoureux de l'Amazone (dont je fais

partie…!) :

"- Nao fassa isso !… la pression est tombée, accoste !…

Les machines s'immobilisèrent. Entraînés par le courant violent, nous reculions

sous les acclamations délirantes de ce public bariolé (ndlr : Arrayal da

Conceicao), heureux d'assister à une réjouissance aussi rare.

Quelques caïmans dormaient, les mandibules en angle droit, sur un banc de sable

chaud de la rive opposée. Pris de panique par l'arrivée inopportune de l'arrière

du navire, ils cherchèrent un refuge au fond de la rivière. Quelques caïmans dormaient, les mandibules en angle droit, sur un banc de sable

chaud de la rive opposée. Pris de panique par l'arrivée inopportune de l'arrière

du navire, ils cherchèrent un refuge au fond de la rivière.

Le gouvernail creusa un profond sillon dans ce sable d'or, et sa tôle, formant

charnière, se tordit comme une mince feuille de papier, pendant que l'avant

tournait dans le sens du courant.

En travers du fleuve (ndlr : l'Iça), le bateau dérivait lentement et les échos

atténués de la population en liesse nous apportaient encore des : Bravo !

Antonio !

Une demi-heure après, par une marche en crabe grâce au gouvernail faussé, nous

abordions enfin.

Noble et digne, l'homme de barre hurla dans le porte-voix de la machine,

l'ultime manœuvre :

- Stop !…

A l'avant, le cuisinier, devenu maître de manœuvre, lança à une main

bienveillante un filin trop court qui retomba à l'eau.

Le capitaine Antonio en avait vu d'autres depuis qu'il commandait le

Marquez-de-Chavez. Sans se démonter, il lança ce nouveau commandement :

- Un peu plus vite que stop !…"

(De "5 000 km EN AMAZONIE", par Roger Courteville, chez Flammarion).

Beuuuuh ... :

"La peau du serpent, d'un bon mètre de largeur, fascine mon attention. Je

cherche à me représenter l'importance du monstre de son vivant. N'ai-je pas déjà

lu, dans une revue de Rio, qu'un fazendeiro de l'Etat de Céara, parti à cheval

de sa ferme, fut attaqué dans un bois par l'un de ces reptiles enroulé à un

arbre ?

Le cheval, pris de peur, désarçonna le malheureux cavalier déjà entouré par les

anneaux. Son personnel tua la bête quelques jours plus tard. Au milieu de la

bouillie sanglante contenue dans l'estomac, on retrouva bottes et éperons avec

30 contos de reis que le défunt avait enfermés dans une blague en caoutchouc.

Intuition ou divination; le latex est le seul produit résistant à l'action

destructrice de la paroi stomacale…"

(Du même "5 000 km EN AMAZONIE", par Roger Courteville, chez Flammarion).

"Scarabiasis" ou "canthariasis" :

"On a signalé plusieurs cas où des coléoptères, ayant pénétré dans les orifices

du corps humain, avaient produit divers dommages. Un exemple célèbre et

dramatique est celui du capitaine Speke, le célèbre explorateur de l'Afrique

Orientale qui découvrit le lac Victoria : un "scarabée" ayant pénétré dans son

oreille avait failli le rendre fou de douleur; les blessures qu'il s'était

faites avec un canif pour tenter de l'extraire mirent plusieurs mois à guérir.

On connaît aussi plusieurs cas de pénétrations dans le nez...

Mais le plus souvent, c'est par l'anus ou le vagin qu'a lieu la pénétration. La

médecine légale connaît ces phénomènes sous le nom de "scarabiasis" lorsque le

coléoptère en cause est un scarabéide (Onthophagus ou Caccobius) ou de "canthariasis"

lorsqu'il appartient à un autre groupe (Tenebrio, Blaps, etc).

De nos jours, scarabiasis ou canthariasis n'ont été signalés que rarement sur

des personnes vivantes, en particulier en Inde et à Ceylan. Ils étaient sans

doute beaucoup plus fréquents autrefois, quand une hygiène défectueuse les

favorisait : Au XVII siècle, Aldrovandi signale "l'accouchement" d'un "scarabée"

par une femme; c'était sans doute la simple expulsion d'un insecte ayant pénétré

de lui-même dans l'anus ou le vagin. Vers la même époque, le médecin anglais

Mouffet rapporte l'évacuation "postérieure" (downward...), par une vieille

femme, d'un grand coléoptère noir tout vivant; il s'agissait probablement d'un

Blaps et donc d'un cas de canthariasis..."

(D'après l'excellent et très documenté "Le Scarabée et les Dieux" de notre

collègue et ami Yves Cambefort - MNHN).

Il pisse des coléos :

Un indien de 13 ans a uriné...des coléoptères ! Le jeune garçon avait en effet

abrité dans son corps des œufs qui ont produit dans ses urines des insectes

ailés et longs de plus d'un demi-centimètre, a déclaré un responsable de la

Santé Publique de L'Etat du Bengale-Occidental; le Dr. Maity a expliqué que

l'enfant se plaignait de douleurs dans la région de l'aine en urinant...

(France Soir du 18/VI/2003)

L'invasion :

Juin 1985 : la presse locale répand la nouvelle : un sinistre

rampant vient perturber le monde agricole, dans les cantons sud-ouest des

Deux-Sèvres; ce fléau paraît ignoré de l'antique Egypte, quand Dieu frappait la

terre des Pharaons des dix plaies vengeresses et, comme il ne connaît pas de

frontières administratives, il chevauche généreusement la Charente-Maritime et

dévaste la forêt de Benon : ce sont les chenilles défoliatrices. Peu exigeantes

sur la nourriture, elles ont dénudé les bois et les

haies, et maintenant, poussées par la faim, elles envahissent jardins et vergers et pénètrent même dans

les maisons ! On avance des noms : Bombyx disparate (Lymantria dispar) et

Processionnaire du chêne (Thaumetopoea

processionea)[...]. Futaies,

taillis et buissons semblent brûlés par un feu dévastateur; mais plus encore,

c'est un bruissement insolite qui étonne l'oreille ! Le ciel est d'un bleu

candide; pas un nuage, pas un souffle d'air, et pourtant, on perçoit un

froissement confus der feuillage en même temps qu'un pianotement léger, discrète

symphonie dans ce paysage morne et figé, comme si une ondée molle de printemps,

chuintant d'une invisible nuée, heurtait d'imaginaires frondaisons; serait-ce

l'esprit de l'air qui abuserait mes sens, comme dans une comédie de Shakespeare

? Mais l'analyse dissipe la féerie ! La cause, Ô combien matérielle, rampe dans

la broussaille : il y a là des milliers de chenilles errantes; ensemble, elles

découpent en festons, de leurs mandibules tranchantes, des restes de

parenchymes, ensemble, elles fientent et de de petites crottes fermes

rebondissent de brindille en brindille et tombent sur la couche de feuilles

mortes ! Adieu, l'extravagant, l'imaginaire ! haies, et maintenant, poussées par la faim, elles envahissent jardins et vergers et pénètrent même dans

les maisons ! On avance des noms : Bombyx disparate (Lymantria dispar) et

Processionnaire du chêne (Thaumetopoea

processionea)[...]. Futaies,

taillis et buissons semblent brûlés par un feu dévastateur; mais plus encore,

c'est un bruissement insolite qui étonne l'oreille ! Le ciel est d'un bleu

candide; pas un nuage, pas un souffle d'air, et pourtant, on perçoit un

froissement confus der feuillage en même temps qu'un pianotement léger, discrète

symphonie dans ce paysage morne et figé, comme si une ondée molle de printemps,

chuintant d'une invisible nuée, heurtait d'imaginaires frondaisons; serait-ce

l'esprit de l'air qui abuserait mes sens, comme dans une comédie de Shakespeare

? Mais l'analyse dissipe la féerie ! La cause, Ô combien matérielle, rampe dans

la broussaille : il y a là des milliers de chenilles errantes; ensemble, elles

découpent en festons, de leurs mandibules tranchantes, des restes de

parenchymes, ensemble, elles fientent et de de petites crottes fermes

rebondissent de brindille en brindille et tombent sur la couche de feuilles

mortes ! Adieu, l'extravagant, l'imaginaire !

[...]. Les promeneurs sont invités à ne plus se rendre sur les lieux infestés et

cela durant plusieurs mois; on rappelle les risques d'allergie, le danger réel

d'inhalation des poils urticants, les complications possibles pulmonaires et

oculaires. sages conseils ! de fait, des exuvies diaphanes pendent en grappes

serrées, accrochées à des bourses de soie; il en est par milliers, prêtes à

voltiger au moindre souffle d'air [...].

Juin 1986 : [...]. Le fléau se sera déplacé vers d'autres

lieux; la télévision ne vient-elle pas de diffuser des images aberrantes ? A 800

km de là, "l'Alpazur" est paralysé sur ses rails englués de cadavres; on a

filmé, en gros plans, les vedettes de ce fait divers : ce sont des

Processionnaires ! Pour dégager la voie montante, les cheminots ont usé du balai

: ils n'y ont gagné qu'éruptions allergiques; et le feu et les insecticides

eux-mêmes seraient inefficaces tant l'armée ennemie est nombreuse et sans cesse

renouvelée. Tant pis ! Au siècle du TGV, on roulera au pas !

(Ces charmantes lignes sont de notre collègue Louis Cloux,

dans le Bulletin "Sciences Nat n°54)

Les différents types d'entomologistes :

Voici un beau texte de 1842

qui ne manque pas d'humour et dans lequel nombre d'entre nous se reconnaîtront

encore aujourd'hui (emprunté au dernier excellent bulletin de l'ACOREP) :

"Et d'abord, qu'est ce qu'un entomologiste ? la définition n'est pas aussi

simple qu'on pourrait le croire, car chez ces êtres, comme dans leurs

collections, il y a une foule de variétés :

Il a l'entomologiste collectionneur , dont la vocation n'est point spéciale, et

qui ne fait qu'obéir au développement particulier de son crâne, qui l'a voué dès

sa naissance à la manie des collections. Il ramasse et amasse des insectes comme

il ramasserait des plantes, des coquilles , des médailles, des bouquins et

souvent en effet il cumule tous ces goûts. Réunir le plus possible d'objets

soigneusement rangés et étiquetés, pouvoir se vanter de posséder seul tel

Carabus ou tel Elvézir, tel est son suprême bonheur. Du reste, il use peu ou

point de ses propriétés une fois acquises; chaque objet a sa place dans son

casier et dans sa mémoire, mais il ne sort pas plus de l'un que de l'autre.

Il y a l'entomologiste commerçant, qui reporte sur la Science une vocation pour

le négoce qui n'a pu s'exercer autrement. Celui-là ne rêve qu'échanges,

correspondances, comptes ouverts, ventes et achats. Ce qui n'est pour le premier

qu'un moyen de se procurer les objets qui lui manquent devient pour lui le but

principal. Tombe -t-il sur une espèce recherchée, il en remplit ses boîtes, son

chapeau, ses poches. Il cote la valeur de chaque bestiole et consent à rabattre

quelques centimes s'il manque une patte ou une antenne; du reste, il déploie

dans l'exercice de ses goûts une activité, une adresse, un arsenal de ruses et

d'éloquence commerciales, qui l'auraient mené loin dans une autre partie !

Pour l'entomologiste voyageur, les insectes ne semblent qu'une occasion de

courir le monde; son imagination ardente lui représente sans cesse des forêts

obscurcies par le vol des lépidoptères ou de prairies dont chaque brin d'herbe

est chargé d'un coléoptère. L'expérience ne le guérit point et, s'il a parcouru

4 parties du monde, c'est dans la cinquième qu'il placera cet impossible

Eldorado. C'est du reste un héros pour le courage et la persévérance; les

dangers ne sont rien pour lui et partout où surgit un Cook, un Laplace ou un d'Urville,

il ne manque jamais à l'appel.

Son opposé est l'entomologiste observateur, qui sort peu de son jardin, où il

passe sa vie à suivre les manœuvres du nécrophore ou les pérégrinations de la

fourmi. Celui-là lit peu ou point de livres et, les faits les plus connus étant

nouveaux pour lui, le nombre de ses jouissances défie les plus étroites limites.

Aussi ce goût d'observation se rencontre-t-il souvent dans les hommes les plus

illettrés, chez lesquels il témoigne d'une franche admiration pour les beautés

naturelles.

L'entomologiste classificateur est tout différent. Il vit au milieu des livres

et accepte généralement comme prouvé tous les faits qui y sont consignés ou

plutôt il s'en inquiète peu. Un coléoptère a-t-il 4 ou 5 articles aux tarses,

voilà pour lui la question capitale. Il écrira des volumes pour prouver que tel

qui paraît avoir 4 segments en a en réalité 5; seulement ce cinquième n'est pas

visible, voilà tout ! Il ne se soucie que médiocrement des affinités des espèces

entre elles et de la conformité de mœurs ou d'habitudes par laquelle la Nature

semble avoir voulu les rapprocher; pour lui, la Vie même est une faculté

accessoire : il n'étudie que des cadavres !

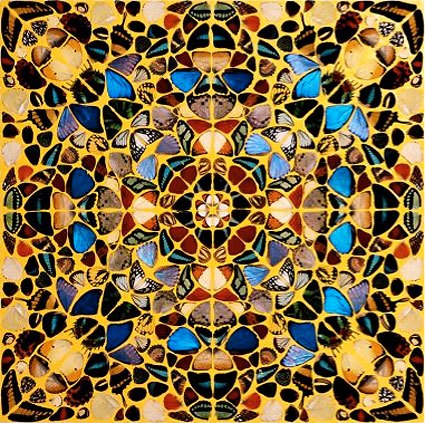

Enfin, il y a l'entomologiste amateur, à qui le ciel n'a départi qu'une seule

étincelle du feu sacré. Il ne recueille que les insectes les plus brillants, ne

se tourmente nullement pour trouver leurs noms et leurs genres et emploie tout

son temps et tous ses soins à les disposer, avec la symétrie d'un maître

d'hôtel, dans des cadres élégamment dorés qu'il append dans sa chambre à

coucher, au-dessus du piano ou de la couseuse."

("Les Entomologistes peints par eux-mêmes", d'Achille Guenée, 1842)

Une partie de pêche dans l'Acre :

"Dans un méandre, nous rencontrons une pirogue arrêtée avec trois hommes pêchant

à l'épervier. D'un geste élégant, ils lancent leur filet qui s'arrondit dans

l'eau comme un parachute. Ils ressemblent assez au joueur de banjo du film

"Délivrance" ! Au deuxième coup de filet, le plus hideux des trois remonte une

longue anguille, et dans le même temps, un autre dépose une grosse carpe blanche

au fond du bateau.

Les hommes s'amusent à nous prêter un filet. Arthur essaye le premier mais il ne

prend qu'une multitude de poissons-chats aux piquants venimeux et des petits

piranhas aux dents pointues. Les hommes s'empressent de leur couper la tête, les

nageoires et les piquants. Caddy est encore moins chanceux et, maladroitement

accroche le filet au fond de l'eau. Les hommes qui nous ont dissuadés de nous

baigner parce qu'ils savent bien que leur rivière est infestée de piranhas et de

crocodiles, n'hésitent pas à plonger pour aller décrocher le filet.

Quant à mes propres expériences de pêcheuse, elles sont plutôt grotesques :

j'attache l'extrémité de la ficelle à mon poignée gauche comme on me l'a montré,

je prends dans ma main gauche le haut du filet, dans ma droite le bas et, dans

mes dents le milieu. Le filet doit s'arrondir à la surface de l'eau. Je lance de

toutes mes forces et… vlan. Mais j'oublie de desserrer les dents et, entraînée

par mon élan, je pique du nez dans la gueule des piranhas, en faisant chavirer

la pirogue. Nous en sommes tous quitte pour un bon bain et les poissons ont

rejoint leur élément naturel.

- "Forte, molto forte, natoure", s'exclament ces hommes qui ne m'en veulent pas du

tout et rient en exhibant leurs gencives édentées.

- C'est une chance que vous ayez eu des dents naturelles, reprend Arthur, sinon

votre râtelier serait parti dans la rivière !

Les hommes reprennent donc leur filet et, au bout de quelques minutes, la

pirogue déborde de gros poissons. Ils nous conduisent dans leur cahute où leurs

femmes nous préparent un déjeuner succulent. Que cela fait du bien de savourer

du poisson frais aromatisé aux tiges d'oignons; enfin un plat délectable ! Je

suis affamé et je dévore presque autant que Caddy et Arthur dont les appétits

m'ont toujours étonnée. Bien qu'habitant dans la plus primitive des cahutes, et

malgré leurs mines de spectres, ces gens ne sont pas du tout sauvages ou

hostiles aux visiteurs. Les femmes nous parlent avec beaucoup de gentillesse et

de curiosité. Le fait que nous soyons de tout jeunes mariés en pleine lune de

miel les amusent beaucoup et elles nous souhaitent beaucoup, beaucoup

d'enfants."

(Du très sympathique et rafraîchissant "L'équipée amazonienne" d'Evelyne Coquet,

chez Robert Laffont).

Les insectes lumineux :

"Les

lampyres mâles et femelles se reconnaissent entre eux et signalent

qu'ils sont prêts pour l'accouplement, moins par la luminosité (les

mâles peuvent même être attirés par des éclairs lumineux artificiels)

que par la durée des intervalles entre chaque éclair. Pour l'un des deux

sexes, ces signaux sont normalement courts et se succèdent très

rapidement, jusqu'à 8 éclairs par seconde; chez le partenaire au

contraire, ils sont isolés et prolongés. Chez quelques espèces,

l'émission de lumière est au contraire très lente : un mâle brillera

seulement toutes les 5 ou 6 secondes et la femelle répondra 2 secondes

plus tard. De plus, l'intensité lumineuse est variable selon les taxons. "Les

lampyres mâles et femelles se reconnaissent entre eux et signalent

qu'ils sont prêts pour l'accouplement, moins par la luminosité (les

mâles peuvent même être attirés par des éclairs lumineux artificiels)

que par la durée des intervalles entre chaque éclair. Pour l'un des deux

sexes, ces signaux sont normalement courts et se succèdent très

rapidement, jusqu'à 8 éclairs par seconde; chez le partenaire au

contraire, ils sont isolés et prolongés. Chez quelques espèces,

l'émission de lumière est au contraire très lente : un mâle brillera

seulement toutes les 5 ou 6 secondes et la femelle répondra 2 secondes

plus tard. De plus, l'intensité lumineuse est variable selon les taxons.

Sous les Tropiques, certaines espèces s'assemblent chaque nuit sur des

arbres particuliers; alors des milliers de mâles et de femelles vont et

viennent d'une branche à l'autre, faisant clignoter leurs lumières tout

en se déplaçant, tandis que de nouveaux arrivants viennent en volant se

mêler au ballet. L'arbre est transformé en une scintillante pyramide

d'étincelles et est entouré d'un nébuleux halo; même les grosses pluies

n'ont pas d'action sur l'activité de ces insectes.

Un des plus stupéfiants phénomènes offerts par certains de ces Lampyres

tropicaux est également présenté quand les mâles s'envolent par milliers

des herbes et des broussailles pour se rassembler sur les arbres,

émettant de la lumière à perte de vue; cet étrange comportement n'est

pas sans rappeler celui des mâles de certains "oiseaux du Paradis" qui

s'assemblent en nombre sur un arbre isolé où ils se livrent à leur

somptueuse parade nuptiale. Les lampyres s'illuminent en même temps,

éclair après éclair, en complet synchronisme, comme si, contrôlés par un

alternateur, les formes des arbres se découpaient momentanément dans

l'obscure nuit tropicale.

En plus des Lampyrides, les larves et les adultes de quelques autres espèces

produisent de la lumière. La plus connue est le Taupin d'Amérique tropicale du

genre Pyrophorus, souvent appelée "Mouche de Feu". Ces utiles ennemis des

parasites de la canne à sucre sont des insectes brunâtres de 2 à 4 cm; leur

lumière, le plus souvent verte, est émise de 3 endroits : sur le dos du pronotum,

un peu en avant de ses angles postérieurs aigus et, en dessous, à la base de

l'abdomen; d'autres espèces ont une lumière abdominale rougeâtre et peuvent

émettre en deux couleurs, comme un "feu rouge" de circulation ! La lumière émise

par ces Pyrophores est la plus puissante de celle émise par les coléos; avec

un de ces insectes dans la main, on peut lire un journal dans la nuit ! Aussi

longtemps qu'il est maintenu, il continuera à émettre mais s'arrêtera dès qu'il

est relâché; ce fait suggère ici que la fonction de la lumière est sans doute

d'effrayer les ennemis. Les jeunes indiennes les fixent souvent à leurs cheveux

ou à leurs vêtement, dans un petit sac en filet, comme une superbe décoration;

de même, quand le coléo est maintenu dans une cage, il constitue une véritable

lampe vivante pour éclairer la case."

D'après le fameux "Insectes du Monde" de Walter Linsenmaïer).

Les insectes

ont-ils mal ? :

Ils ne crient ni ne pleurent

et se plaignent encore moins. Plus sérieusement, ils n’apprennent pas à éviter

ce qui blesse, ce qu’on considère comme le rôle positif et adaptatif de la

douleur chez les vertébrés. Et il est banal d’observer un criquet ou un puceron

qui continue à mâcher son brin d’herbe ou à ponctionner la sève tandis qu’il est

déjà à moitié dévoré par une mante ou une coccinelle (respectivement) ou

grignoté de l’intérieur par un parasitoïde. Autres indications : un insecte

amputé d’un tarse appuie son moignon sur le substrat avec la même force que si

son membre était intact et l’on n’a jamais vu un insecte tenter de protéger une

plaie. Certains comportements ressemblent superficiellement à ceux de vertébrés

(tortillements suite à l’application d’un stimulus agressif, réactions de

défense par la projection d’un liquide corrosif ou d’un son) ou favorisent la

survie des congénères (phéromones d’alarme). Mais les anatomophysiologistes nous

enseignent qu’ils ont un système nerveux « trop simple » (sans cortex cérébral,

notamment) et dépourvu de neurones nocicepteurs.

On admet donc que les insectes ne ressentent pas la douleur.

Et l’asticot de se faire embrocher vif sur l’hameçon sans émouvoir le pêcheur.

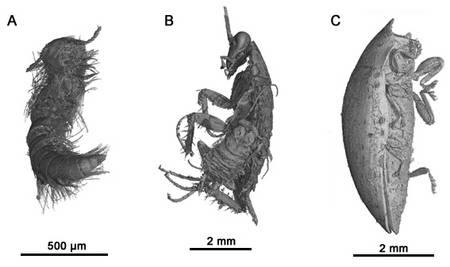

Mais, on l’a découvert récemment, l’asticot possède des neurones multipolaires

analogues à ceux qui chez les vertébrés assurent la nociception. Ils innervant

l’épiderme et possèdent un canal ionique « painless » indispensable (chez les

vertébrés) à la perception des stimulus nocifs. Par ailleurs, l’asticot se

tortille si on le pique.

Une équipe de l’université de Stanford (États-Unis), mettant en œuvre des

techniques de ciblage génétique et de photoactivation de la rhodopsine – qui

permettent de bloquer ou de réactiver des neurones – vient de montrer que ces

neurones multipolaires sont nécessaires à la réaction de l’asticot. Et que

celle-ci aurait un certain caractère adaptatif : si l’on approche de sa cuticule

une épingle chauffée, l’asticot s’arque à sa rencontre – et non pour s’en

éloigner, comme on aurait pu le penser. Plus efficace pour faire dévier

l’oviscapte d’un parasitoïde, Leptopilina boulardi (Hym. Eucoïlidé), en

l’occurrence ?

Ce n’est sans doute pas un simple réflexe, car ses mouvements impliquent de

nombreux muscles et sont visiblement coordonnés depuis un « étage supérieur » du

système nerveux.

On connaît un peu mieux la physiologie nerveuse de l’asticot (pris comme modèle

d’insecte) mais la réponse, à ce stade, reste non, les insectes ne souffrent

pas.

Des temps heureux :

"Il faut d'abord évoquer les déprédations désastreuses qu'ils commettaient

alors. Ainsi, en 1688, les hannetons détruisirent toute la végétation du comté

de Galway, en Irlande, de sorte que le paysage prit un aspect hivernal. Le bruit

de leurs mandibules dévorant les feuilles était comparable au sciage d'une

grosse pièce de bois, et, le soir, le bourdonnement de leurs ailes résonnait

comme des roulements éloignés de tambours. Les habitants du pays avaient peine à

retrouver leur chemin, aveuglés par cette grêle vivante. En contrepartie, des

hannetons furent servis à tous les repas, cette année là, dans le comté. En

1804, des nuées immenses de ces insectes, précipitées par un vent violent dans

le lac de Zurich, formèrent un banc épais de cadavres amoncelés sur le rivage,

dont les exhalations putrides empestèrent l'atmosphère. Le 18 mai 1832, à 21 h,

la route de Gournay à Gisors fut envahie par de telles myriades de hannetons

qu'à la sortie du village de Talmoutiers les chevaux de la diligence, aveuglés

et épouvantés, ne purent avancer. En 1841, les vignobles du Mâconnais furent

ravagés et des nuées s'abattirent sur la ville même de Mâcon au point qu'on

avait grand-peine à s'en garantir et qu'on les ramassa à la pelle dans les rues.

Sous la Troisième République, les entomologistes firent des dénombrements plus

précis; c'est ainsi que dans le canton de Gorron (Mayenne), entre le 8 mai et le

12 juin 1887, on ramassa à la main près de 100 millions de hannetons adultes,

pesant environ 75 tonnes ! "Il faut d'abord évoquer les déprédations désastreuses qu'ils commettaient

alors. Ainsi, en 1688, les hannetons détruisirent toute la végétation du comté

de Galway, en Irlande, de sorte que le paysage prit un aspect hivernal. Le bruit

de leurs mandibules dévorant les feuilles était comparable au sciage d'une

grosse pièce de bois, et, le soir, le bourdonnement de leurs ailes résonnait

comme des roulements éloignés de tambours. Les habitants du pays avaient peine à

retrouver leur chemin, aveuglés par cette grêle vivante. En contrepartie, des

hannetons furent servis à tous les repas, cette année là, dans le comté. En

1804, des nuées immenses de ces insectes, précipitées par un vent violent dans

le lac de Zurich, formèrent un banc épais de cadavres amoncelés sur le rivage,

dont les exhalations putrides empestèrent l'atmosphère. Le 18 mai 1832, à 21 h,

la route de Gournay à Gisors fut envahie par de telles myriades de hannetons

qu'à la sortie du village de Talmoutiers les chevaux de la diligence, aveuglés

et épouvantés, ne purent avancer. En 1841, les vignobles du Mâconnais furent

ravagés et des nuées s'abattirent sur la ville même de Mâcon au point qu'on

avait grand-peine à s'en garantir et qu'on les ramassa à la pelle dans les rues.

Sous la Troisième République, les entomologistes firent des dénombrements plus

précis; c'est ainsi que dans le canton de Gorron (Mayenne), entre le 8 mai et le

12 juin 1887, on ramassa à la main près de 100 millions de hannetons adultes,

pesant environ 75 tonnes !

(.....). Cette année là (1497), l'évêque de Lausanne chargea un clerc d'aller

proclamer aux hannetons, en latin, une sommation à comparaître avant 6 jours

devant le tribunal épiscopal. Les hannetons ne bougèrent pas des champs et ne

vinrent pas au tribunal... Après leur avoir accordé un sursis, un second

mandement fut proclamé, où ils étaient qualifiés de "vermine détestable, qu'on

ne peut appeler animale, ni d'ailleurs nommer en aucune façon". Mais ces

créatures innommables n'en furent pas autrement émues. Comme elles ne voulaient

rien entendre, il fallut se résoudre à sévir : le clergé se rendit en procession

dans les champs et la sentence suivante fut rendue :

"Nous, Bénédict de Montferrat, évêque de Lausanne, ayant entendu la plainte des

fidèles de notre diocèse à l'encontre des hannetons, armé de la très Sainte

Croix et tourné vers Dieu, de qui proviennent les justes sentences, déclarons

coupable l'infâme engeance des hannetons, les frappons d'excommunication et les

maudissons au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit ". Ce jugement est

resté célèbre comme un des seuls cas d'excommunication prononcée à l'encontre

d'insectes !"

(D'après l'excellent et très documenté "Le Scarabée et les Dieux" de notre

collègue et ami Yves Cambefort).

Une recette culinaire pour

coléoptériste :

"Prenez une trentaine de hannetons bien vigoureux et

dépouillez-les tous vivants de leurs élytres, puis réduisez-les en pâte dans un

mortier. Le scarabée étant réduit en pâte, faîtes frire dans le beurre frais,

puis ajoutez du bouillon fort ou faible, ou même de l'eau, et faîtes chauffer.

Enfin, versez à travers un tamis de crin sur des tranches de pain blanc grillé

et ... dégustez !

Le consommé de hannetons l'emporte incomparablement en délicatesse, en saveur et

en parfum sur la meilleure soupe d'écrevisses. Un préjugé seul peut priver

l'homme de cette fine nourriture essentiellement propre aux convalescents; mais

lorsqu'on aura triomphé de cette répugnance irréfléchie, les hôpitaux auront

fait une belle acquisition".

(Recette allemande provenant d'un recueil culinaire très

estimé ...)

D'intéressants animaux

de compagnie :

"Son corps mesurait environ 5 cm et ses pattes 18 cm; le corps et les pattes

étaient entièrement recouverts de gros poils gris et rougeâtres. Je fus attiré

par un mouvement du monstre qui se tenait sur un tronc d'arbre, juste au dessus

d'une profonde cavité au travers de laquelle s'étendait une épaisse toile

blanche; la partie inférieure de celle-ci était déchirée et deux petits oiseaux,

des pinsons, y étaient empêtrés; ils avaient à peu près la taille de notre

chardonneret et il devait s'agir du mâle et de sa femelle. L'un était déjà mort,

l'autre agonisait sous le corps de la mygale, tout enduit de l'immonde salive du

monstre. Je chassai l'araignée et pris les oiseaux, mais le second ne tarda pas

à mourir... Certaines mygales sont énormes. J'ai surpris un jour les enfants

d'une famille indienne qui collectait pour moi des échantillons, promenant l'une

de ces hideuses bestioles dans leur case, une corde attachée à la taille,

exactement comme un chien en laisse ! "Son corps mesurait environ 5 cm et ses pattes 18 cm; le corps et les pattes

étaient entièrement recouverts de gros poils gris et rougeâtres. Je fus attiré

par un mouvement du monstre qui se tenait sur un tronc d'arbre, juste au dessus

d'une profonde cavité au travers de laquelle s'étendait une épaisse toile

blanche; la partie inférieure de celle-ci était déchirée et deux petits oiseaux,

des pinsons, y étaient empêtrés; ils avaient à peu près la taille de notre

chardonneret et il devait s'agir du mâle et de sa femelle. L'un était déjà mort,

l'autre agonisait sous le corps de la mygale, tout enduit de l'immonde salive du

monstre. Je chassai l'araignée et pris les oiseaux, mais le second ne tarda pas

à mourir... Certaines mygales sont énormes. J'ai surpris un jour les enfants

d'une famille indienne qui collectait pour moi des échantillons, promenant l'une

de ces hideuses bestioles dans leur case, une corde attachée à la taille,

exactement comme un chien en laisse !

(...) On trouve dans cette région d'Obidos une étrange sorte de grillon des

forêts; les mâles font un bruit très fort et assez mélodieux, en frottant les

uns contre les autres les bords de leurs élytres. Ces notes sont les plus

perçantes et les plus insolites que j'aie jamais entendues produire par un

orthoptère. Les indigènes appellent ce grillon le Tananá; nom qui évoque les

stridulations de l'animal : ta-na-ná, ta-na-ná, ..., telles sont les syllabes qui

se succèdent sans discontinuer. Quand les indiens en capturent un, ils le

gardent dans une cage en vannerie pour le plaisir de l'entendre chanter. Un de

mes amis en a gardé un 6 jours; son entrain n'a duré qu'une soixantaine

d'heures, durant lesquelles son chant a résonné d'un bout à l'autre du village."

(D'après "The Naturalist on the River Amazons" de l'illustre Henry Walter

Bates).

Le "mâlanguille" :

En 1987, notre collègue Marc Soula (si !) posait quelques pièges à Capestang

(Hérault), localité connue pour ses Carabus clathratus arelatensis, carabe

semi-aquatique qui vit en bordure d'un vaste étang. Il fut alors interpellé

assez violemment par des paysans qui s'inquiétèrent fort de ce qu'il capturât

des "mâlanguilles", c'est à dire, lui expliqua-t-on avec quelque acrimonie, des

anguilles mâles, l'anguille qui vit dans cet étang constituant l'une des

ressources locales. En 1987, notre collègue Marc Soula (si !) posait quelques pièges à Capestang

(Hérault), localité connue pour ses Carabus clathratus arelatensis, carabe

semi-aquatique qui vit en bordure d'un vaste étang. Il fut alors interpellé

assez violemment par des paysans qui s'inquiétèrent fort de ce qu'il capturât

des "mâlanguilles", c'est à dire, lui expliqua-t-on avec quelque acrimonie, des

anguilles mâles, l'anguille qui vit dans cet étang constituant l'une des

ressources locales.

(........). De tout ceci, il ressort que dans une très vaste zone géographique,

les noms populaires attribués aux gros coléoptères aquatiques (Dytiscus,

Cybister, Hydrous...) ou semi-aquatiques (Carabus) en faisaient, et en font

encore, soit des anguilles (Normandie), soit la génitrice des anguilles

(Sardaigne, Gard, Camargue), soit le mâle des anguilles (Hérault).

L'explication de ces surprenantes associations se trouve dans la biologie si

particulière de l'anguille, qui se reproduit en Mer des Sargasses, entre les

Antilles et la Floride. Depuis l'Antiquité, les pêcheurs ont été intrigués par

l'absence d'œufs et l'impossibilité de distinguer les mâles des femelles.

(Y. Delaporte, dans le n. 19 du "Le Coléoptériste")

"Faut pas être dégoûté !"

:

Il doit se baisser pour éviter le maxillaire humain suspendu au dessus de

l'entrée; en se penchant, il découvre un tambour surmonté d'une main desséchée

enduite d'une cire d'abeille sauvage. Dans l'ombre épaisse animée seulement par

le rougeoiement de quelques braises éparpillées sous une poterie, il distingue

enfin une vieille femme, d'autant moins visible qu'elle est recouverte de latex;

le caoutchouc noircit à l'air; cette seconde peau est tatouée d'incrustations

blanches et jaunes; le blanc est une variété de kaolin, le jaune est une sorte

d'amadou pulvérisé produite par certaines espèces de fourmis. Crevaux s'habitue

à l'obscurité; dehors, il entend son fidèle Apatou faire les cent pas devant la

case, fusil en main; il s'approche de la vieille qui lui tourne le dos; de temps

en temps, elle remue son frichti avec une vieille flèche. Crevaux s'apprête à

lui proposer d'échanger une assiette pleine de son ragoût contre un couteau ou

tout autre objet; va savoir ce qu'une indienne peut réclamer ! Dans la vapeur du

pot, il distingue des orbites marquées... : encore du singe, songe-t-il,

toujours du singe, dans cette forêt sans beaucoup d'autre gibier. Puis, il

fronce les sourcils; d'un geste sec, la vieille a retourné la "chose", et

Crevaux sursaute : vu la taille et les lambeaux de chair, c'est une tête humaine

! Le ventre creux, il file rejoindre le reste de ses piroguiers...

(D'après "Le mendiant de l'Eldorado" du très célèbre

Jules Crevaux).

Les Dix Commandements ou l'Abécédaire de l'Entomologiste :

Les Anciens tu honoreras Les Anciens tu honoreras

Les Biotopes tu respecteras

Les Conseils tu écouteras

Les Directives tu appliqueras

Les Espèces tu recenseras

Les Faunes tu rédigeras

Les Graphiques tu établiras

Les Habitus tu dessineras

Les Insectes - types tu déposeras

Les Jeunes tu initieras

R. M. Quentin

Décembre :

Soulevez une pierre : vous trouverez peut-être une coccinelle

recroquevillée, dure comme la pierre; elle n'est pas morte, juste

en diapause, l'hibernation des insectes. Durant

l'hiver, elle reste immobile et cesse de se nourrir. elle lutte contre le froid

en produisant du glycérol, un antigel animal. La diapause est programmée pour

chaque espèce : la coccinelle ne sortira de son abri qu'après avoir passé un

certain temps au froid. Inutile d'essayer de la réchauffer ...

"Une épouse amoureuse (sur le tard...)"

:

S'ennuyant à Lima et séparée

de son mari depuis dix-huit ans, Isabela décide de le rejoindre à Cayenne (faut

jamais désespérer...!); les mers étant très peu sûres en ces périodes de guerre

(1767), elle décide de traverser le continent; accompagnée de ses deux

militaires de frères qui commandent à une douzaine de soldats, elle commence le

voyage sur une jolie mule blanche, encadrée par ses deux servantes... Le

lendemain matin, les guides indiens se sont enfuis en emportant tout ce qu'ils

ont pu; tant pis !, elle va user ses jolies bottines jusqu'à la première rivière

et chercher un canot. Le troisième jour, leur "skipper" indien (tremblant de

fièvre...) se noie en voulant récupérer le chapeau d'un des deux frères, tombé à

l'eau. Personne ne sachant diriger l'esquif, un soldat est désigné pour partir

chercher du secours dans un village voisin, situé à 6 jours de marche; après 25

jours d'une attente désespérée, les deux frères décident de construire un radeau

en balsa. Ce dernier n'a pas passé deux méandres qu'une branche basse assomme

tous les passagers; pris dans les tourbillons, le radeau se retourne; les

dernières provisions coulent avec Mme Godin; ses deux frères la sauvent par deux

fois de la noyade ! Les survivants préfèrent alors "couper" par la forêt;

dépourvus de guides, ils se perdent; déchirés par les épines, dévorés par les

insectes et la soif, ils meurent les uns après les autres, les servantes, les 2

frères le même jour, puis les derniers soldats; Isabela s'effondre à son tour;

les fourmis arrivent déjà... Après un collapsus de 2 jours, elle sort de sa

léthargie et décide de se battre pour survivre (et revoir son mari !); à coup de

baïonnettes, elle taillade les bottes de ses frères pour se bricoler des

spartiates, et elle part droit devant elle. Mr Godin peut-il se considérer comme

veuf ? NON ! Soixante jours après, un squelette de sexe féminin titube sur les

bords du Rio Bobonafa; nue sous une mantille lacérée, déchirée par la

végétation, taraudée par les piqûres d'insectes, émaciée par les privations,

Isabela s'effondre dans la mission franciscaine. Le moine de service refuse de

lui parler tant qu'elle n'aura pas une tenue décente !

Après quelques mois de "starisation" dans les salons parisiens, elle finira ses

jours en épouse parfaite dans la province française la plus paisible...

Marc SOULA (D'après diverses sources...).

Une épouse modèle :

Un entomologiste, le

Dr. Marcel Leclercq, est spécialisé dans l’étude des taons. Savez-vous comment

il les capturait pour les inventorier ? Il couvrait son épouse d’une peau de

vache et elle attendait patiemment dans les prés que les taons viennent la

visiter!

J’entends souvent dire

que les épouses d’entomologiste doivent composer avec l’entomologie, une

terrible rivale; mais là, quelle abnégation !!

Entomologie conjugale :

Charles et Lois O'Brien, se sont rencontrés en

1958 dans une chaire d’entomologie (université de l’Arizona). Ils possèdent

chez eux, à Green Valley (un lotissement pour vieux en Arizona, États-Unis) 1 200 grands tiroirs vitrés sur le dessus. Dedans, 1 250 000 spécimens de

Coléoptères (c’est la collection de Charles) et de Fulgoroidea (celle de Lois),

pesant (ensemble) 11 000 livres (5 tonnes).

Charles a chassé le coléo sur toute la Planète, souvent lors d’expéditions loin

de tout. Un jour, raconte-t-il, il a été à deux doigts d’être épinglé sur une

lance. Les gens l’avaient pris pour un officiel à la recherche des voleurs de 3

cochons. Le chef de ses porteurs l’a sauvé en déployant un drapeau états-unien

et en criant « American ! American ! ».

(Ça s’est passé au fin fond des îles

Salomon, en 1960).

Une histoire à dormir debout... :

M. Clive et Mme Vicky Hames vont se

coucher, et s’endorment en dépit d’un bruit - comme le vrombissement d’une

guêpe. Au réveil, madame entend toujours le bruit, qui vient du lit, et soulève

l’oreiller, déclenchant la fureur des guêpes (pas une, beaucoup !) qui avaient

bâti leur nid entre l’oreiller et la tête du lit. Elle s’en tire avec une piqûre

; son mari est parfaitement indemne.

Une espèce menacée :

à gauche dessin "Homo entomologicus"

Linné et à droite photos d'Henry Walter Bates

Un "hold-up" historique,

qui a encore de grandes répercussions, de nos jours, pour les naturalistes

voulant étudier le Brésil" (j'en sais quelque chose...) :

Sous prétexte de cueillir les plus belles

orchidées du monde pour la gloire de la reine Victoria. Wickham, jouant le

savant fou, le flambeur, le bambocheur des rios et, en dépit de la parano des

possédants, réussit à dérober des graines d'hévéa, comme d'autres le feu. Des

hautes eaux qui surélèvent le fleuve de 15 mètres, il sut se faire un allié. La

crue paralysant les seringueiros, Wichkam en profite pour se faire enfermé sur

une île par la marée brune, cette inondation qui dure six mois. Cette flaque de

terre ballottée entre les courants porte quelques "seringa", juste assez pour

récolter les 2400 graines historiques ! Ces 2400 graines vont ridiculiser le

plus durable des mythes de la "forêt de la pluie". "Wichkam le rouge" a prévu un

bateau, un rafiot rouillé qui n'inspire que la pitié.

Les graines sont enfouies

dans des pots de terre à fond de cale. A toute vapeur vers les bouches de

l'Amazone, devenues une mer de boues alluviales charriant des millions de tonnes

de déchets. La police arrête l'anglais à Belem, puisque les autorités vivent

dans la hantise des voleurs de graines; mais le consul anglais sait arranger les

plus douloureux états d'âmes ! De l'or change de mains et le bateau aux

orchidées cingle officiellement vers Buckinkam; la reine ne doit pas attendre

les plus belles fleurs du monde ! Wichkam fonce dans l'Atlantique sud, frôle les

falaises de Sainte Hélène, double le Cap de Bonne-Espérance, relâche à l'île

Maurice pour faire du charbon et rafistoler le bastingage, s'élance à travers

l'Océan Indien, s'engouffre dans le détroit de Singapour et jette ses ancres

rouillées dans les eaux mortes du port de Malacca. Les graines sont aussitôt

plantées et donneront 2 400 hévéas qui vivront mieux que dans leur terre mère !

"On essaye de communiquer..." :

- Qu'est ce que tu as d'autre ? demanda le chef qui semblait

s'appeler Maipuri.

Il ne précisa pas sa pensée mais il suffisait de suivre son regard. Je sortis

quelques cartes postales de la poche de ma chemise; je lui en mis une dans la

main : on y voyait la reine d'Angleterre en grande tenue, avec le château de

Windsor à l'arrière-plan.

- Qu'est ce qui est écrit ?

- "Salutations de Londres."

- Ton chef envoie des salutations de Londres ? Mais c'est une femme !

- Oui, c'est une femme.

Je lui montrai une autre carte :

- Ça, c'est sa maison et ça, c'est une image d'un grand village appelé Londres

où elle vit.

- Mmmmmmm..., ton chef a une grande hutte !

- On l'appelle Buckingham Palace. Mon chef est la personne la plus riche du

monde; elle attend mon retour.

Deux guerriers regardaient par dessus son épaule pour voir les photos, mais il

les plaqua contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un jeu de cartes.

- Mais c'est vraiment une femme ?!

- Eh oui...

Le chef, mal à l'aise, toussota, se tourna vers ses hommes et bredouilla quelque

chose en wai-wai. Les villageois s'esclaffèrent.

- Quand cette femme va -t-elle venir ici ?

- Quand je serai rentré sain et sauf.

Maipuri fronça les sourcils :

- Comment s'appelle-t-elle ?

- Elisabeth.

- Lizbeth, expliqua Maipuri à ses hommes.

- Mmmmmmmm...

Puis il se tourne vers moi :

- Lizbeth, elle aime l'or ?

- Énormément.

- Alors, tu donnes l'or de Maipuri à Lizbeth ? Tu es d'accord ?

Les indiens qui m'entouraient se hissèrent sur la pointe des pieds pour mieux

m'observer; ils retenaient leur souffle. Je mijotai un moment au soleil.

- D'accord, j'accepte.

- Sssssssssssssss...Les hommes eurent un long sifflement de soulagement. Le chef

était radieux et ses hommes le regardaient avec admiration.

- À une condition.

Il y eu un long silence inquiet.

- Que veux-tu dire ? demanda lentement Maipuri.

- J'ai besoin d'aide pour continuer ma route. Et avec mes bagages, bien sûr.

Maipuri bredouilla quelque chose tout en ouvrant et fermant ses poings. Puis

marchant droit sur moi, il croisa ses bras et releva triomphalement sa tête :

- Je garde tes bagages; tu es mon prisonnier. Alors tais-toi !

- Mmmmmmmm..., approuvèrent les hommes. Tais-toi !

Ils entreprirent de se consulter, regardant mes bagages avec envie.

- J'ai pris une décision, lança Maipuri en levant sa main droite, les doigts

vers le ciel pour imposer le silence. Tu es mon prisonnier, alors tu es en

grande difficulté. Tu es en grande difficulté, alors tu as besoin de Lizbet.

Nous aussi, nous sommes en grande difficulté et nous avons besoin de Lizbet.

Alors, tu lui parleras de Maipuri qui est un ami.

- Je lui répondis que cet accord me semblait satisfaisant. Maipuri me demanda

alors :

- Tu es fort ?

- Je peux faire cent pompes, tu veux voir ?!

Maipouri répondit qu'il avait une meilleure idée :

- Nous allons te regarder tuer le cochon à mains nues !

Le vol sacrilège du coléoptère :

Du rififi dans le petit monde des insectes. Depuis quinze

jours, les spécialistes du Muséum n'ont qu'un sujet aux lèvres : le vol, commis

le 10 décembre dernier, du Titanus giganteus femelle, un spécimen rarissime

subtilisé au beau milieu de l'après-midi dans les rayonnages du pavillon

d'entomologie. Le chapardeur a été identifié et la "bête", restituée avant-hier,

a retrouvé ses quartiers. "Nous avons été stupéfaits par une telle audace",

confie le responsable de la section coléoptères du

Muséum. "Notre Titanus

femelle, le seul spécimen que nous possédions, a été victime d'un malheureux

concours de circonstances. Cet animal fait partie du patrimoine national, comme

une peinture du Louvres". Muséum. "Notre Titanus

femelle, le seul spécimen que nous possédions, a été victime d'un malheureux

concours de circonstances. Cet animal fait partie du patrimoine national, comme

une peinture du Louvres".

Amour insolite : Moins coloré qu'un Van Gogh, sa carapace brune est pourtant

presque aussi unique : seuls dix spécimens femelles de Titanus giganteus - le

mâle, lui, est tristement banal - sont recensés à travers le monde. Comme son

nom l'indique, l'insecte affiche un gabarit impressionnant. "Le Titanus adulte

peut mesurer jusqu'à 20 cm et son poids est le triple de celui d'un moineau"

rappelle savamment l'entomologiste. "On le trouve dans la partie tropicale de

l'Amazonie". Inoffensif pour l'homme, l'animal vole à un rythme de croisière de

20 km/h à la recherche de sa nourriture, une larme de sève et quelques fruits

pourris. Et il est très craintif. Dernièrement des scientifiques américains ont

organisé deux ans d'expédition en Guyane française pour piéger ... deux de ces

"dames" !

Prisé, l'insecte coûte très cher. "Pas moins de 100 000 F" disent les

spécialistes. Thomas, 20 ans, connaît la valeur de l'animal. Mais il n'a pas les

moyens de l'acheter. Etudiant en DEUG de "Sciences de la Nature et de la Vie" à

l'Université de Savoie, il voue, depuis 10 ans, une passion sans borne pour

l'Entomologie. Cet amour insolite (!?), révélé après une enfance passée en

Afrique, se concentre sur les coléoptères, leurs mandibules broyeuses et leur

jolie paire d'ailes membraneuses (!?). Le 10 décembre dernier, Thomas quitte

Annecy, où il vit chez sa mère, pour venir à Paris. Il file au Muséum; le

laboratoire d'Entomologie recèle le plus beau des trésors que puisse imaginer le

jeune homme. Au beau milieu d'une kyrielle de cafards, de mouches et d'araignées

- il y a 50 millions de coléoptères -, Thomas ne sait plus où donner de la tête

quand il tombe en arrêt devant un couple de Titanus. Profitant d'un moment

d'inattention de la gardienne, il craque : d'un coup sec, il déverrouille la

sécurité, s'empare de la femelle et disparaît.

Le vol est constaté dans la soirée par deux visiteurs. Les policiers du

commissariat du cinquième arrondissement sont immédiatement chargés de l'enquête

et le parquet du tribunal de Paris ouvre une information judiciaire. Confondu

par un pense-bête oublié sur les lieux du crime, le voleur de coléo. a été

interpellé le 18 décembre à son domicile savoyard. sans opposer la moindre

résistance, Thomas a rendu l'insecte au commissaire Ambiaux en expliquant qu'il

avait agit en état "d'hallucination". Il a été laissé en liberté. Lors de sa

garde à vue, Thomas s'est montré intarissable à propos de sa passion. Un

enquêteur a avoué avoir beaucoup appris sur les mœurs des bêtes à six pattes...

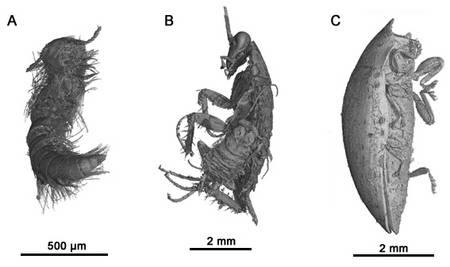

L'insecte le plus long

(37,5cm) : L'insecte le plus long

(37,5cm) :

C'est un phasme de 35,7 cm et 56,6 cm avec les pattes antérieures étendues.

L’insecte a été mesuré à Londres, où il est conservé et exposé au Muséum

d'histoire naturelle. On ne connaît que 3 spécimens de Phobaeticus chani (Pha.

Phasmatidé).

Il a presque la taille d'un bras

humain, c'est un phasme de l'île indonésienne de Bornéo,

et probablement le plus long insecte du monde vivant à

ce jour, à en croire des scientifiques britanniques.

Le spécimen a été découvert par un

villageois et confié à un entomologue amateur local

malaisien, Datuk Chan Chew Lun, en 1989, nous indique

Philip Bragg, qui a formellement identifié l'insecte et

publié sa découverte dans la revue «Zootaxa». L'insecte

s'appelle «phobaeticus chani», «super-canne de Chan», en

l'honneur de son découvreur. nous indique

Philip Bragg, qui a formellement identifié l'insecte et

publié sa découverte dans la revue «Zootaxa». L'insecte

s'appelle «phobaeticus chani», «super-canne de Chan», en

l'honneur de son découvreur.

Ressemblant davantage à une pousse de

bambou que ses cousins plus petits, l'insecte d'un vert

terne mesure 56,7 cm, avec des pattes en forme de

brindilles. La longueur du corps seul, 35,7 cm, bat le

record précédent, détenu par un autre phasme de Bornéo,

le «phobaeticus kirbyi» de près de 3 cm.

Ces insectes possèdent un des

systèmes de camouflage les plus ingénieux du genre

animal, ils se font passer pour des branches ou des

feuilles et évitent ainsi d'attirer l'attention.

Les

œufs possèdent une caractéristique très particulière:

ils sont munis d'extensions telles des ailettes, leur

permettant probablement d'être facilement transportés

par le vent dès la ponte et d'accroître ainsi la

distribution de l'animal.

Un échantillon qui revient de loin... : Un échantillon qui revient de loin... :

Auguste Dejean a aussi sa légende entomologique : Général de

division, il fut mêlé à toute la vie militaire de la Révolution et de l'Empire;

à la bataille d'Alcanizas, sur le point de charger à la tête de ses dragons, il